“아!”

부지불식간에 뱉어진 소리.

움찔하는 통증이 만들어 낸 불편함이 나의 입을 통해서 나왔다.

그 ‘아’ 소리와 동시에 그 간호사 선생님은 나의 명치 부분을 강단 있게 그러나 지그시 눌렀다.

통증은 사라지고 다시 평화가 왔다.

진행된 시간과 모니터에 비치는 모양을 볼 때 하행결장을 지나 평행 결장으로 가는 급격한 꺾임, 바로 ‘ㄱ’ 자 모양의 비만곡을 통과하는 듯했다.

대장내시경 검사가 시작된 직후부터 그 과정이 다 끝날 때까지 방안에 있던 4명이 나눴던 대화를 난 기억을 못 하겠다.

그저 조용할 뿐이었다.

장인의 손놀림을 따라가는 나머지 세 명의 스태프들의 이어진 시선들, 들릴 듯 말 듯 한 숨소리, 그리고 긴장감이 뿜어내는 화학물질이 어우러져 다이내믹한 분위기를 연출하고 있었다.

거기에 나의 더운 숨소리가 더해져 만들어지는 심플한 실내악이 공간 가득 흐르는 듯했다.

경쾌한 공명을 만들어 낼듯한 텅 빈 작은 공간에서 만들어내는 G 선상의 아리아 같은, 오로지 눈짓만으로 이루어지는.

작년의 경우와는 완전히 다른 느낌이었다, 네 명이 한 팀이었다는 걸 제외하고는.

모두 여성 의료진이었는데, 내시경을 든 지휘자의 이런 구두 지시에 따라서 내 명치 부분을 누르고, 저런 지시에 따라서 맹장 부분을 누르고... 그런 식이었다.

그분들이 그렇게 왁자지껄 말이 많으셨으니 농담 좋아하는 나도 역시 유쾌한 유머로 그분들과 어울렸었다.

대장의 끝, 맹장께까지 1차 수색을 마친 내시경은 이제는 속도를 늦추며 역으로 정밀 수색을 하기 시작했다.

소리 없이, 흔들림 없이 전후좌우로 샅샅이 훑고 있었다.

그러다가 잠깐 멈춘 후 “찰칵”... 한참을 수색하다가 또 “찰칵”... 그렇게 다섯 군데가 다섯 개의 스냅사진에 담기고 있었다.

내가 보기에 약간 부풀어 오른듯한 부분과 혈관이 특히 진하게 보이는 부분들을 찍는 것 같았는데... 내 느낌이 그랬던 곳들에서 그분도 어김없이 캡처하길 반복했다.

궁금함에 물어보고 싶었지만 참았다.

그 교수님의 경이로운 몰입감이 만들어 내는 신비로운 표정을 멈추게 하고 싶지 않아서였다.

그의 손놀림은 감동 그 자체였다.

샅샅이 훑고 있었지만 멈춤은 없었고, 엄청 빠른 속도였으나 찍을 사진은 다 찍고 있었다.

검사는 무사히 끝났으니,

우선은 다음 진료일까지 기다려 봐야 한다.

5군데를 캡처한 사진에 대한 설명을 기대하지만,

없더라도 물어볼 일이다.

스마트 환자!

적극적인 질문!

이 두 가지는 나의 슬로건이다.

교수님이나 의료진이 싫어하든 말든

그건 나의 고려 사항이 절대 아니다.

나의 권리이자 의무이다.

세금 내서 건강보험료에 기여하고,

진료비 지불하며 진료받는 소비자로서의,

환자로서의 권리이면서,

소중한 내 몸에 대한 의무.

뿌옇게 보이는 몇몇 곳에서 그 교수님이 짧게 말했다.

“물!”

그럼 다시 흐린 하늘을 지우개로 지운 듯 선명한 대장 속 영상이 드러났다.

신비로움 그 자체였다.

이윽고 다시 직장께로 돌와왔다.

그런데...

어!

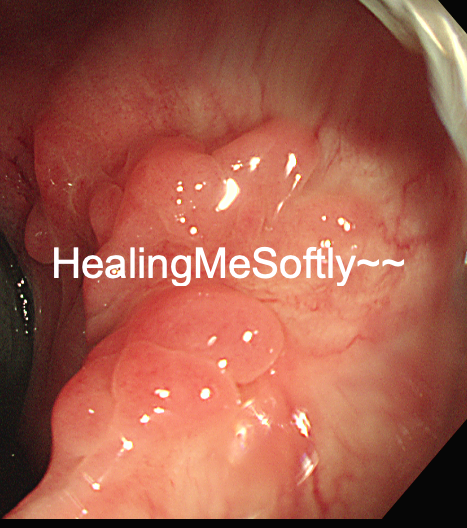

저것들은 뭐지?

왜 저렇게나 많지?

작년에 조직 검사했던 그놈들이 있던 위치인데...

작년엔 작은 봉우리 2개, 그 사이에 큰 봉우리 1개, 모두 해서 3개밖엔 안 됐었는데...

“이게...”

“......”

“이게 일종의 흉터 같은 거예요.”

“......”

“떼어낼까요?”

“글쎄요. 교수님의 조언대로 하겠습니다만.”

“떼어내도 되고 그냥 놔둬도 되는 그런 성질의 것들입니다. “

“그래요?”

“예. 또 작년에... 조직검사도 했었고. 이게 만약 밖에 있는 거라면 미용을 위해서 제거할 필요도 있겠습니다만 이건 안에 있는 경우라서요.”

난 고민이 됐다. 올 초 진료에서 이 교수님이 분명히 떼자고 말씀하셨었다.

그런데 몇 개월 사이에 말씀이 달라졌다.

“그럼, 교수님. 대장의 기능이나 변을 본다거나 할 때 지장은 없을까요?”

“없습니다. 그냥 그대로 둔 채로 평생을 보 내셔도요.”

“혹시 선종성 용종 같은 안 좋은 게 보이지는 않나요, 교수님?”

“현재로는 안 보입니다.”

그 말을 듣고 난 속으로,

“아! 용종이란 게 다 뗄 필요는 없는 거구나.”

사실 용종 제거술을 안내받고 온 경우라서 의외로 받아들여졌다.

“자, 수고하셨고요, 그럼 다음 진료시간에 뵙겠습니다.”

“고맙습니다, 교수님.”

"그리고..."

난 무슨 말인가를 하고 싶었는데 생각이 나질 않았다.

그 키 큰 키홀 안경이 말을 꺼냈다.

"이제부터 그냥 드시고 싶은 건 뭐든 다 드셔도 돼요."

난 검사대에서 일어나 바닥으로 내려왔다.

"아, 이 대장은 이제 시술도, 수술도 없겠구나.

그 어색한 검사용 바지, 엉덩이 노출 바지도 당분간 안 입어도 되고...”

그 안도감이 날 가볍게 만들었다.

그 안의 모든 사람들에게 웃으며 인사했다.

그리고 문밖으로 나가려는 순간,

"안경요! 지팡이도요!"

"아!"

"고생하셨어요. 안녕히 가세용.”

난 돌아봤다.

그 키홀 안경테가 날 보며 웃고 있었다.

"단어 끝 종성에 'ㅇ'은 왜 붙일까?"

난 옷을 갈아입었다.

탈의실을 나와 시계를 보니 9:15분이었다.

8:50분에 들어갔었으니...

참 빨리도 끝났다는 생각이 들었다.

가벼운 맘으로 카페테리아로 향했다.

'앎 > 위내시경 대장내시경' 카테고리의 다른 글

| 대장 용종, 직장용종은 암이 된다는데…왜 놔두지? (0) | 2021.10.16 |

|---|---|

| 1년 만에 받은 대장내시경 검사, 아니 직장내시경 검사 (0) | 2021.09.24 |

| 평행결장_상행결장_맹장까지 대장내시경 검사 시작부터 중간과정까지 -두 번째 비수면 내시경_2020년 경험 (0) | 2021.09.08 |

| 대장내시경 검사 절차와 과정 그리고 전날 밤과 당일 아침-2020년 두번째 비수면 내시경 검사 경험 (0) | 2021.09.06 |

| 대장내시경 검사 전날, 금지 음식과 허용 음식, 관장약 vs 지사제-2020년 비수면 대장내시경 2번째 경험 (1) | 2021.09.06 |